路肩と路側帯の違いについて、ネットでは間違った情報で溢れています。いや溢れすぎ。

自動車情報の法人サイトはおろか、自動車保険サイトまでことごとく間違っているため、それらをソースに作ったと思われる個人サイトやYouTube動画は揃いに揃ってほとんど間違い。

「歩道がない道路が路側帯、歩道がある道路が路肩」という言い回しがよく見られますが、

これ、道路交通法と道路構造令をごちゃ混ぜにした不適切な表現です。

僕の記事では、法令や、警察庁、国土交通省など公的機関の信頼おけるサイトを情報源としていて、自動車情報法人サイトなどは参考にしません。

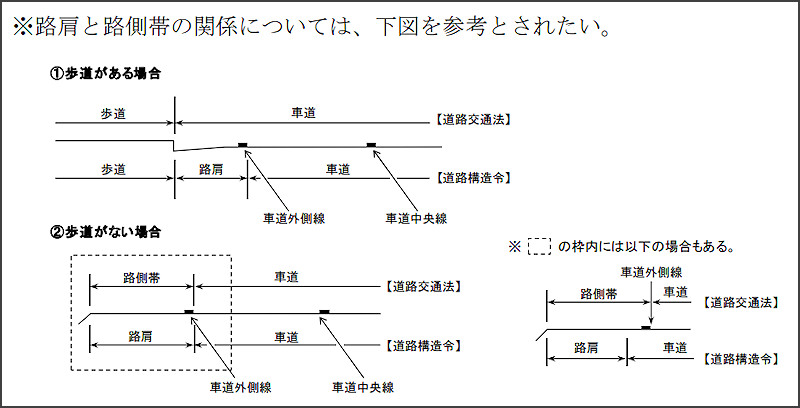

路肩と路側帯の関係

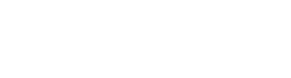

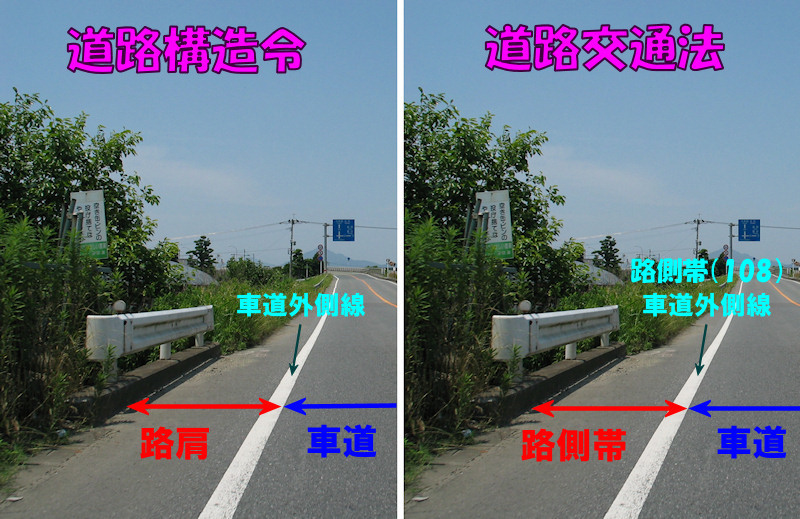

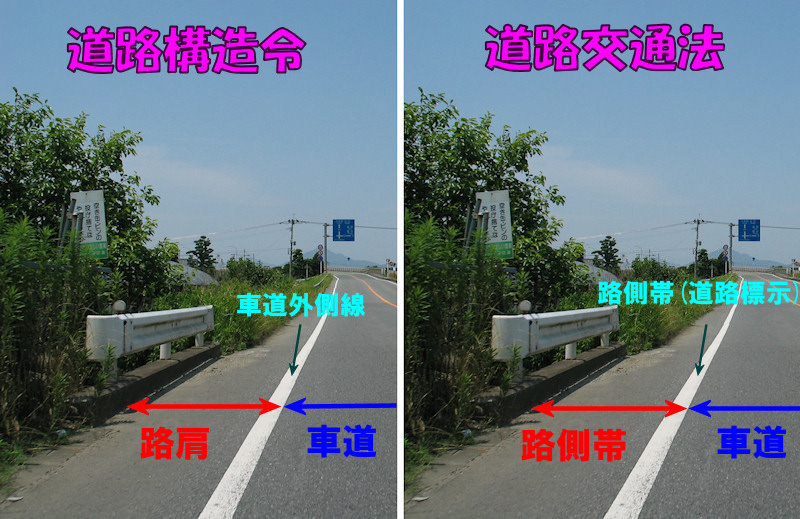

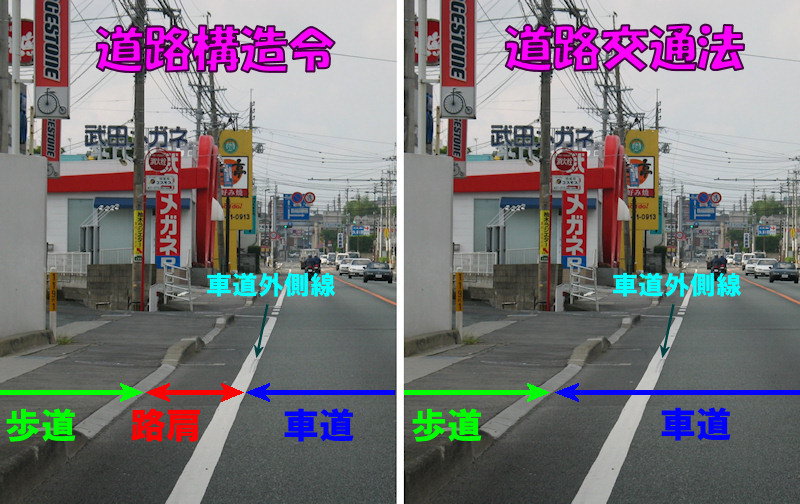

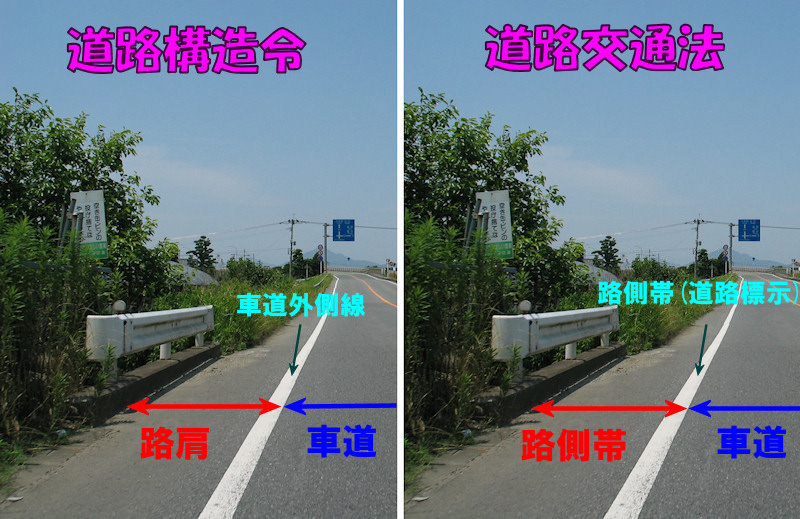

そこが路肩であるか、車道であるか、路側帯であるかは道路構造令と道路交通法で異なります。

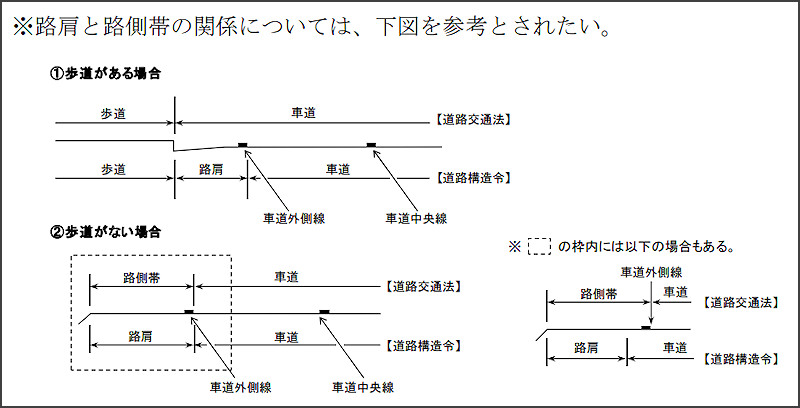

歩道がある場合

歩道がある場合、道路構造令では路肩。道路交通法では車道となります。※道路交通法と道路構造令では車道の範囲が異なることに注意。

路肩の根拠は路肩の見出しの方で説明。

歩道がない場合

道路構造令では歩道があってもなくても路肩(路側帯の定義はない)。道路交通法では歩道がない場合、その部分が路側帯となりまが、路側帯であるためにはこの道路標示の存在が不可欠となります。

路側帯の根拠は、路側帯の見出しのとこで説明。

上の写真では車道外側線で区切っていますが、路肩の幅は50cmや75cm、1.25mなどいくつかあり、道路区分によって違う(道路構造令第8条第2項)。路側帯は基本75cm以上で、道路や交通の状況によっては50cmから75cm未満に出来ます(道路交通法施行令第1条の2第2項)。

したがって路肩と路側帯の位置は概ね合致しますが、路側帯の幅が路肩の幅の規定を超える場合は路肩はそれよりも狭い幅となり、路肩が結果的に車道外側線で区切られない形になることもあります(下の図参照)。

路肩

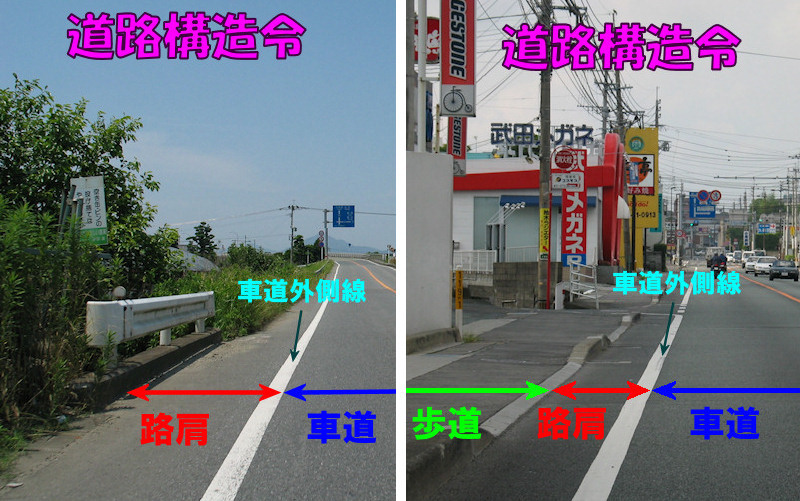

道路構造令では歩道があるないに関係なく路肩。

路肩という言葉の定義は道路交通法にありません。車両制限令、道路構造令には路肩の定義があります。

路肩

道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。

出典:車両制限令第2条の7、道路構造令第2条の12

路肩は車道(道路構造令の車道の範囲)に接続して設けられている場合もあれば、歩道の民地側に保護路肩として設けられている場合もあり、自転車道に接続している場合もあります。

路側帯

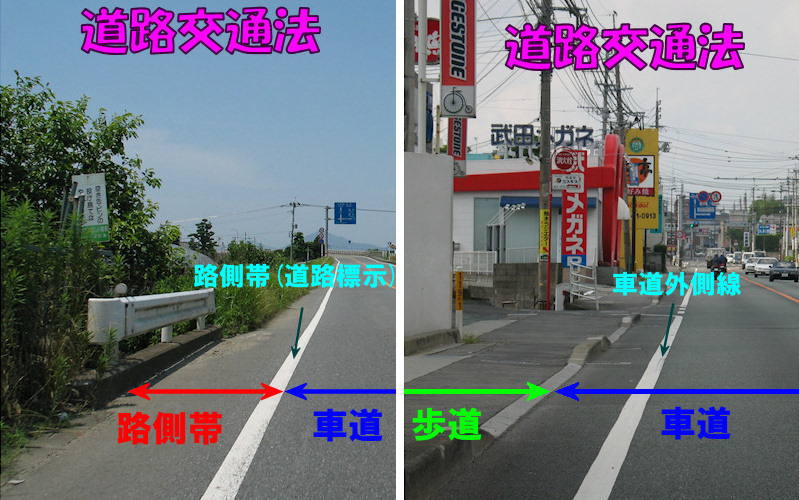

路側帯は道路交通法の定義となります。歩道がないとき、車道外側線を含む外側が路側帯です。

路側帯

歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

出典:道路交通法第2条第1項3号の4

ここにある「道路標示」とは路側帯108のことです。

ゆえに歩道の設けられていない道路(または道路の歩道がない側)で、道路標示によって路端に区画されたものが、道路交通法の扱いでは路側帯となります。(※道路標示がない場合は路側帯ではない。)

路肩は歩道の有無は関係ない

道路交通法=路側帯の定義はあるが路肩の定義はない。

道路構造令=路肩の定義はあるが、路側帯の定義はない。

道路交通法(警察庁管轄)と道路構造令(国土交通省管轄)では名称が異なり、そのせいでとてもわかりにくく混乱の原因となっている気がします。

ここまで書いた路肩と路側帯の関係については、国土交通省と警察庁の作成した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」に路肩と路側帯の関係について図解で見ることが出来ます。

また、国土交通省および警察庁の作成した「自転車利用環境整備ガイドブック」にある、「II.道路法(道路構造令)と道路交通法の関係」の部分にも、歩道がある場合の路肩と、歩道がない場合の路肩が図解で書いてあります。

二輪車だけ路肩走行していい?

「歩道がない路肩では二輪車を除く自動車が通行が禁止されている、つまり二輪車だけ路肩を通行できる」と主張した、間違った情報がクルマ情報法人サイトにありますのでそれについて反論。どうも車両制限令第9条をソースにしているらしい。

(路肩通行の制限)

出典:車両制限令第9条

歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。

この車両制限令第9条にある「自動車」とは二輪を含みません(車両制限令第2条第1項第2号)。

自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪のものを除く。)及び無軌条電車をいう。

出典:車両制限令第2条第1項第2号

さらに道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車は原動機付自転車以外となっています。

簡単に書くと、「歩道も自転車道も自転車歩行者道もない道路を通行する自動車(二輪車を除く)は、路肩(路肩が明らかでないときは道路端から0.5m以内[トンネル、橋、高架は0.25m])にはみ出して走ってはいけない」ということ。

まあこういうことで、路肩は二輪車だけが通行できるという主張でしょう。

道路交通法の路側帯は道路構造令では路肩であり、この路側帯は道路交通法で二輪車(特例特定原付と軽車両を除く)、及びそれ以外の自動車も通行が禁止されています。

で、結果的に二輪だけが許されて、二輪以外の自動車が通行できない路肩というのは、路側帯もない道路ということになります(これは車両制限令第9条の解釈を言っているのではなく、二輪だけ路肩OKという主張に対しての反論)。

で、そのような道路は下の写真のような道路。道路標示がないので路側帯はここにはない。

歩道、自転車道、自転車歩行者道がなければ道路端は路側帯かというと、路側帯は道路標示(路側帯108)が設けられていることが条件(道路交通法第2条、路側帯の定義)。そのため歩道等がないからと言って路側帯があるというわけではない。

路肩(道路構造令・車両制限令)の位置に路側帯(道路交通法)を示す道路標示がある場合は、その道路構造令・車両制限令の路肩部分は道路交通法では路側帯であり、路側帯は道路交通法により原付や自動二輪車は通行できません(道路交通法第17条第1項で、特例特定原付と軽車両以外の車両の通行不可)。

つまり、車両制限令第9条で歩道、自転車道、自転車歩行者道がない路肩が二輪車なら通行できるという特殊な条件の路肩を持ち出し、だから「二輪車だけすべての路肩走行が認められている」というような路肩を一括りにした解釈は誤り。そもそも歩道があっても路肩なので、この場合は二輪車以外の自動車は通行禁止ではなく、主張が矛盾している。

「これは路側帯であって路肩ではない」というような、道路交通法と道路構造令や車両制限令をごちゃ混ぜにした解釈は、言葉としておかしいのです。

ちなみに

道路法(道路構造令・車両制限令) は 国土交通省道路局管轄

道路交通法(道路交通法施行令) は 警察庁管轄

です