道路の中央線(センターライン)のルールについて、多くのカー情報メディアや自動車保険サイトが記事を書いていますがことごとく間違っています。そのカー情報メディアや自動車保険サイトを参考にしたのか、Yahoo!知恵袋でも間違った回答をする人がいる。

困ったことにGoogle検索は法人サイトを検索上位に並べるため、そのサイトが間違えば、間違った情報が上位に並び、世の中に間違った情報が広まる。警察庁や国土交通省なども検索順位で優先されますが、この中央線については記事を書いてないため、上位に並ぶのは間違った記事を書いている法人サイト。

特に自動車保険サイトが道路交通法をきちんと理解してないとか、大丈夫なんだろうかと心配になる。

その間違いの例として

センターラインの意味

- 白実線の中央線=はみ出し禁止。はみ出さなければ追い越しはOK。

- 白の破線の中央線=はみ出しOK。

- 黄色の実線の中央線=追い越しのためのはみ出し禁止。

こういう感じで。

ですが、そもそも白の中央線の標示にルールなんてないんですよ。道路は原則中央線から右側にはみ出して通行してはいけません。中央線の種類なんて関係ない。白の実線でも白の破線でも黄色の実線でも同じ。で、黄色の標示102はもともと中央線ではない。これが道路左右を規制したときに中央線を兼ねます。

なので中央線が白の破線だからと意味なくはみ出し通行したら通行区分違反です。はみ出し通行禁止!

では法的根拠をもとに正しいルールを記事にしていきます。

中央線(205)とは

道路標示の一つである、中央線(205)とは道路の中央を示す標示。これは実線と破線があります。

中央線(205)

出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第五(第九条関係)

表示する意味

道路の中央であること又は交通法第十七条第四項の道路標示による中央線であること。

交通法第十七条第四項とは、道路交通法の通行区分に関しての条項で、左側通行を書いたもの。

車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

出典:道路交通法第17条第4項

つまり中央線(205)の意味は、「道路の中央であること、又は左側通行するときの中央線である。」ということ。

中央線(205)が意味するものはこれだけ。それ以上意味するものは有りません。

ただの指示標示です。

白実線の中央線が設置される道路

公安委員会の中央線

「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(標識令)」にある中央線(指示標示205)が一本の白の実線として設置される条件は

- 道路の右側部分にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設置する場合

- 道路の中央以外の部分を道路の中央として指定する場合(常時指定するとき)

以下ソースです。

中央線(205)

一 道路の右側部分にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設置する場合(省略)

三 道路の中央以外の部分を道路の中央として指定する場合

(一) 常時指定するとき(省略)

出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第六(第十条関係)白の実線の図の説明欄のみ引用

道路管理者の車道中央線

さらに中央線には道路管理者が設置した区画線である車道中央線(区画線101)があります。車道中央線とは車道の幅員5.5m以上の車道の中央。

車道中央線(101)

出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第三(第五条関係)

車道(軌道敷である部分を除く。以下この表及び別表第四において同じ。)の幅員が五・五メートル以上の区間内の中央を示す必要がある車道の中央

標識令の別表第四(第六条関係)にある、が白の実線となる条件は

- 4車線以上の車道に設置するとき

車道中央線(101)

出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第四(第六条関係)白の実線の図の説明欄のみ引用

四車線以上の車道に設置するとき

でもってこの区画線は中央線(205)とみなされる。

道路管理者が設置した区画線「車道中央線(101)」は、道路標示「中央線(205)」とみなさ

出典:交通規制基準p83|警察庁、及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第7条

れる。

線の種類に関係なく、道路は原則、はみ出し禁止

ネットでは「白の実線だとはみ出し禁止で、白の破線だとはみ出しOK、黄色の実線は追い越しのためのはみ出し禁止」という図式が勝手に作られていますが、

そもそも原則、車両は中央線の左側を走らなければならないわけですよ。つまり道路は原則右側部分はみ出し通行禁止!黄色線や白実線や白破線なんて関係ない。根拠は道路交通法第17条第4項。

車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

出典:道路交通法第17条第4項 ※赤文字、赤線は当サイトでつけたもの。

で、はみ出しができる例外が存在します。これが道路交通法第17条第5項の1号から5号まで。

車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

出典:道路交通法第17条第5項

一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。

二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。

三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。

四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

五 勾こう配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。

この道路交通法第17条第5項は中央線の種類では定義を分けていません。

そもそも道路は左右の幅員が同じとは限りません。白実線が片側幅員6m以上の道路に設けられていて、もう片側は1車線しかなく幅員3m程度しかない場合、道路の中央以外の部分を道路の中央として指定しているため、道路の中央線は白の実線です。

道路交通法第17条第5項4号は「左側部分の幅員が6m未満だと、追い越しのためにはみ出せる」であり、上のストリートビューでは白実線であるが、中央線である白実線(指示標示205)に規制力はないため、左側幅員6m未満の進行方向からは追い越しのためにはみ出ることが出来ます。つまり白の実線、破線だからできるできないの認識はあまり役に立ちません。

道路交通法第17条第5項4号の、「道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合」というのは、白実線(指示標示205)のことではなく、規制標識314と規制標示102のことです。これは規制力があるものです。左側幅員が6メートル未満で必要な場所に設けられます。

また、左側幅員6m未満で追い越し目的ならはみ出せるというのは例外で認められたうちの一つでしかなく、片側幅員6m以上であっても、道路の損壊、道路工事その他の障害で左側部分を通行することができないときははみ出すことが出来ます(この場合6m未満という条件はない)。

6m未満でも法第30条の法定追い越し禁止場所では白実線であることもあり、(特定原付と軽車両を除き)追い越しできません。

はみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路

標識令にある「はみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路」とはなにか。

これを左側幅員6m以上の道路のことと思っている人が殆どで、それはそれであっているのですが、それだけではありません。

交通規制基準には「舗装された部分の片側の幅員が6メートル以上の道路に設置する場合又は法定追越し禁止場所に設置する場合においては、中央線は実線により表示するものとする。」とあります。

表示の方法は、次によるものとする。

出典:交通規制基準 第10中央線 設置方法|警察庁 下線は当サイトで引いたもの。

(1) 実線

ア 舗装された部分の片側の幅員が6メートル以上の道路に設置する場合又は法定追越し

禁止場所に設置する場合においては、中央線は実線により表示するものとする。

これは、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の条件である「道路の右側部分にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設置する場合」とは何も矛盾していません。

なぜなら道路は基本、中央線をはみ出してはならないからです。これを「特に示す必要がある」つまりはみ出すと特に危ないという道路に設置します。それが上の2つの道路というわけです。

法定追越し禁止場所というのは道路交通法30条のこと。

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

出典:道路交通法第30条(追越しを禁止する場所)

一 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂

二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)

三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

さらに幅員が5.5m以上で6.5m未満という条件があります。

2 道路の舗装された部分の幅員が、5.5メートル以上6.5メートル未満の場合で、次のいずれ

出典:交通規制基準 第10中央線 対象道路|警察庁

かに該当する道路

(1) 日交通量がおおむね平均1,000台以上の道路

(2) 道路の中央を越えて運転することに起因する交通事故が著しく発生している道路

(3) 法定の追越し禁止場所(法第30条各号に掲げる場所)で、特に必要な道路

※上は対象道路が3つありますが、この中で実線が設けられるのは法定追い越し禁止場所の1つだけで他の2つは破線です。

「道路幅員が5.5m以上6.5m未満の場合で、法定の追越し禁止場所(法第30条各号に掲げる場所)で、特に必要な道路」に白実線(中央線)が設けられます。つまり道路が狭いために、禁止された追い越し行為は、はみ出しを伴う恐れがあり特に危険です。

これは道路幅員であって片側幅員とは違うことに注意。また、この幅員は歩道や軌道敷を含まない。路側帯がある場合は路側帯を示す道路標示の中心から内側。

1 道路(歩道等と車道の区分のある道路においては車道、軌道が道路の側端に寄って設けら

出典:交通規制基準 p83|警察庁

れている場合は軌道敷を除いた部分)の舗装された部分の幅員(道路に路側帯が設けられて

いる場合の幅員は、路側帯を表示する標示の中心(駐停車禁止路側帯及び歩行者用路側帯に

あっては車道寄りの実線の中心)から内側の幅員とする。以下この項において同じ。)が、

6.5メートル以上の道路

例を挙げると、車両通行帯のないトンネル(下のストリートビューは高速道ではなく一般道の対面通行です)。片側6m以上なんてありません。でも白の実線です。

踏切手前30m以内。(※白実線ですが、踏切を過ぎてしまえば追い越し禁止ではなく、白実線を追い越しのためにはみ出し通行が出来ます。)

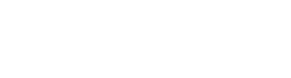

横断歩道手前30m以内。(※白実線ですが、横断歩道を過ぎてしまえば追い越し禁止ではなく、白実線を追い越しのためにはみ出し通行が出来ます。)

勾配の急な下り坂。ここは上り坂の頂上付近でもあります。

これらはすべて片側幅員6m未満です。「白の実線=片側6m以上だ!」というわけではないということです。

黄色実線+白の破線

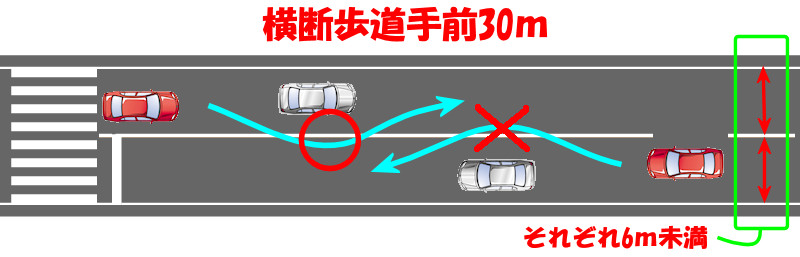

黄色の実線(規制標示102)は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」という規制力があるものです。これはそもそも中央線では有りませんが、この黄色の実線の規制が道路両側を対象としている場合は中央線を兼ねます。

道路の両側に追越しのための右側部分はみ出し通行禁止の道路標示は、中央線を表示する道路標示を兼ねる。

出典:交通規制基準p83|警察庁

原則、中央線(センターライン)は白の実線または破線です。この白の実線または破線がある場合はそれが中央線であり、黄色の実線が真横にある場合は、黄色線は中央線ではありません。黄色線がある側は規制がかかり、進行方向左側の幅員が6m未満でも追い越しのための中央線はみ出しができません。

まとめます

道路は原則中央線の右側部分はみ出し通行は禁止。中央線の種類なんて関係ない。白の実線でも白の破線でもはみ出しは禁止(法17条4項)。で、はみ出せる例外が法17条5項で、道路の損壊や工事で通れないときとか、左側6m未満で追い越しのためとか。

白の実線、白の破線

ただの中央線。指示標示。

この道路標示に規制力はない。

白の実線・破線関係なく、原則中央線右側のはみ出し通行は禁止。

黄色の実線

規制力がある道路標示。

道路は原則右側部分はみ出し通行禁止だが、例外である「左側6m未満で追い越しのためならOK」を禁止にしたもの。

追い越し以外ならはみ出していいというものではない。